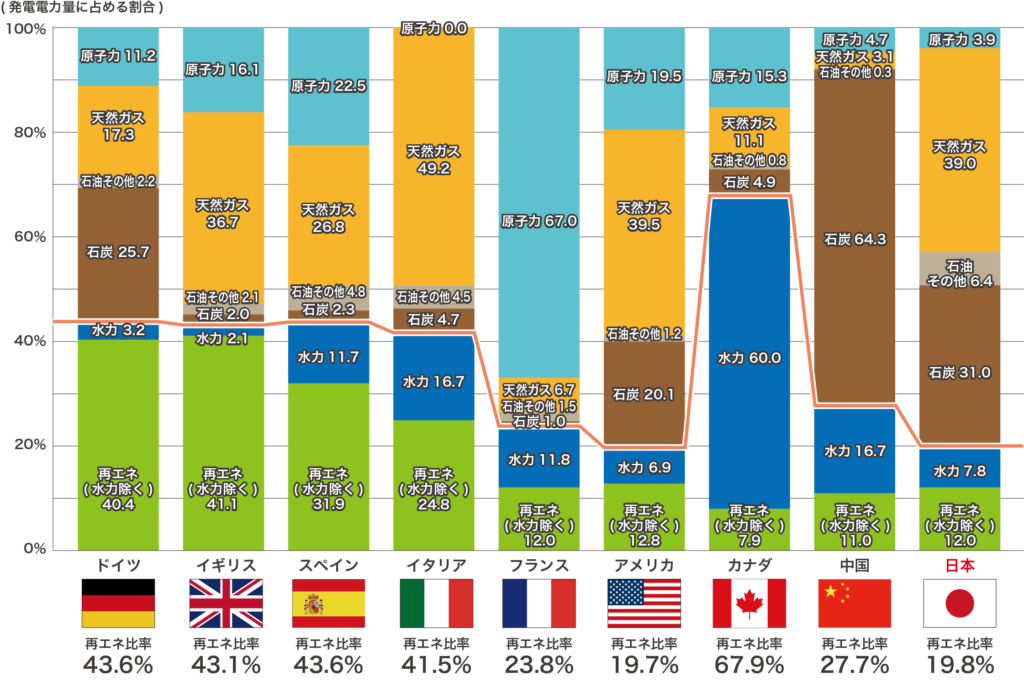

経済産業省の資源エネルギー庁が発信している「主要国の発電電力量に占める再エネ比率の比較」を見ると、日本の再エネ電力比率は2020年度で、約19.8%となっています。2018年の時点では米国とほぼ同じ16.9%だったところからは3ポイントほど高くなってはいますが、まだまだ発展途上の域を出ていないようです。

出典:

IEA「Market Report Series – Renewables 2021(各国2020年時点の発電量)」、IEA データベース、総合エネルギー統計(2020年度確報値) 等より資源エネルギー庁作成

2025年の夏は猛暑日が過去最多となり、地球温暖化が急ピッチで進んでいる状況下で、残念なニュースがありました。三菱商事が3海域における洋上風力事業の開発プロジェクトから撤退することとなりました。ウクライナ戦争の長期化もあり、風力発電設備のサプライチェーンのひっ迫や物価高、為替の問題、金利上昇などの事業環境の変化で実行可能な事業計画を立てることが困難になったとの理由からです。

この洋上風力発電事業を民間任せにしていた国の責任について考えたいと思います。事業環境の変化は想定されるものです。困難となった事業計画に対して、その実現可能性を後押しする覚悟は国には無いのでしょうか。原子力発電に関しては、あれほど国策を進めてきたこととの大いなるギャップは理解に苦しみます。

東日本大震災から14年です。原発の安全性・低コスト神話が脆くも崩れた時から、脱原発と再生可能エネルギーへのシフトチェンジの機運が高まるものと思われました。

しかし、2022年度の資源エネルギー庁の資料を見る限りにおいては、世界の先進国の中で、再エネに関しては米国と同様に後ろ向きな姿勢が見て取れます。2030年の再エネ導入目標も22~24%と極めて低水準であり、世界で目標としている脱炭素化への本気度が疑われていることも肯けます。米国との必要以上の同盟関係は核兵器禁止条約への日本の批准が進まない問題とも重なり、この再エネ比率の低さは、日本の後進性をあらためて浮き彫りにしています。

脱炭素に加えて脱原発でエネルギー政策を進めるしかない日本だという共通認識が国にはまだ出来ていないことが全ての元凶です。太陽光発電に加えて日本の国土・地形を最大限活用する地熱発電、風力発電そして水力発電という再生可能なエネルギーへの転換こそ、喫緊の政治の仕事です。

「再生可能エネルギー比率を30%宣言」を世界に発信し、環境後進国からの脱却を図るべきと考えます。地球温暖化対策に後れをとった我が国の底力が試される格好となりましたが、何事にも始めることに遅すぎることはありません。

コメント