読書三昧

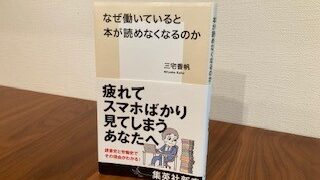

読書三昧 【おすすめ書籍 65】三宅香帆 『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書)

読書とは自分から遠く離れた文脈に触れることであり、人を惹きつけるものです。しかし効率が優先される現代においては、この自分から離れた文脈は「ノイズ」と認識されてしまいます。全身全霊で働くほど、このノイズを頭に入れる余裕がなく本が読めなくなる、と説いています。著者は本書で提言しています。半身(週3勤務や兼業)で働ける社会、働きながら本を読める社会をつくることを。

読書三昧

読書三昧  読書三昧

読書三昧  読書三昧

読書三昧  読書三昧

読書三昧  読書三昧

読書三昧  読書三昧

読書三昧  読書三昧

読書三昧  読書三昧

読書三昧  読書三昧

読書三昧  読書三昧

読書三昧